Ich sollte eigentlich einen Flug nach Portland nehmen, um die Feiertage am Seehaus meiner Schwester zu verbringen. Der Koffer war bereits eingecheckt und die Bordkarte in der Hand. Doch beim Einfahren in den Langzeitparkplatz durchfuhr mich ein Schock: Ich hatte das Originaltestament vergessen – das echte Testament von Arthur, nicht die Kopie, die ich im Schreibtisch aufbewahrte.

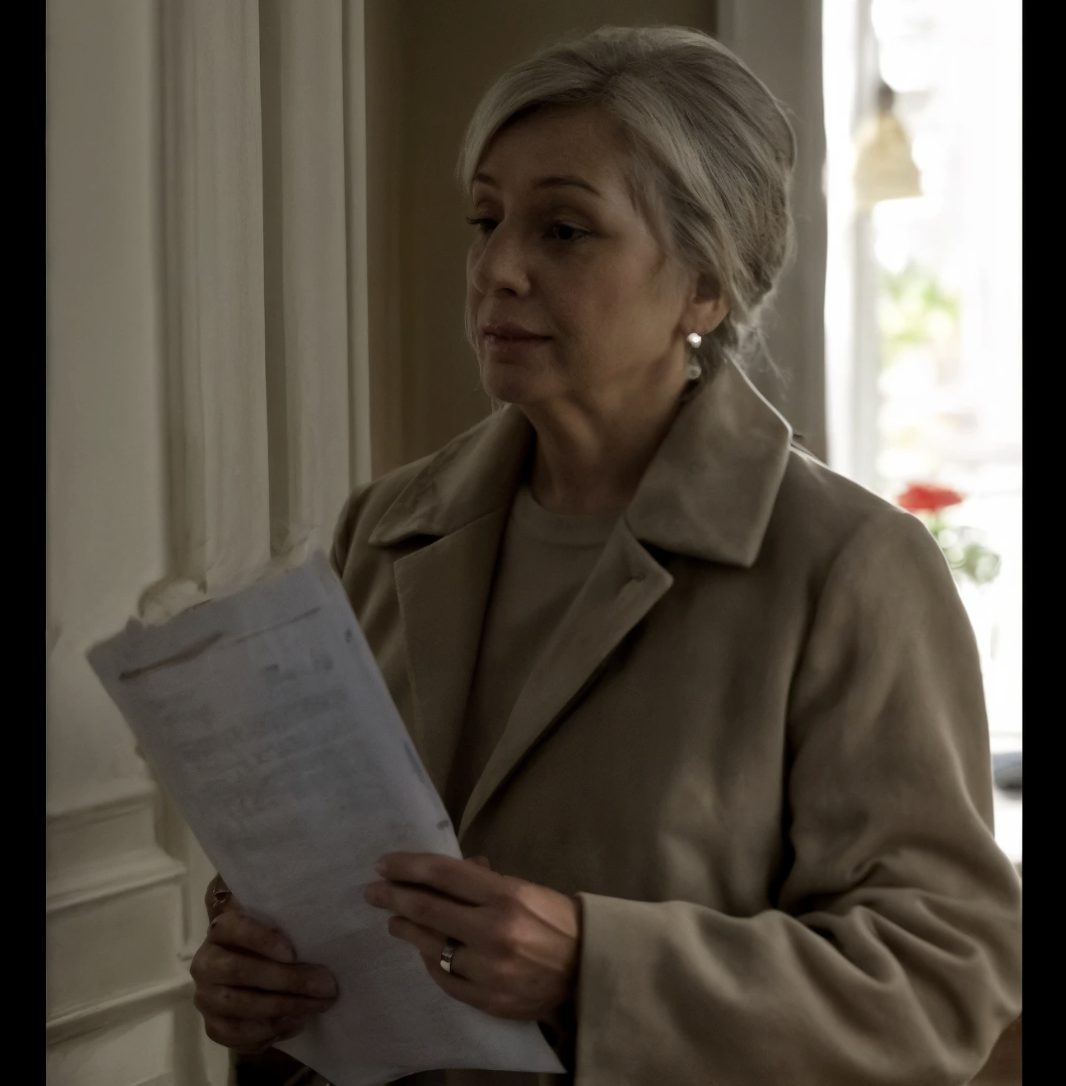

Ich kehrte um, überzeugt, es würde nur wenige Minuten dauern. Doch was ich vorfand, hätte keine Mutter je hören sollen, nicht im eigenen Zuhause, und schon gar nicht vom einzigen Sohn.

Die Haustür knarrte leise, als ich sie öffnete. Ich sprach kein Wort. Die Luft darin schien stillzustehen – viel zu still. Meine Schlüssel lagen in meiner Handfläche, doch ich ließ sie nicht wie üblich ins Schlüsselbrett fallen. Etwas in mir erstarrte. Vorsichtig bewegte ich mich den Flur entlang, die Schuhe kaum hörbar auf dem Parkett. Stimmen drangen aus dem Arbeitszimmer – tief, kontrolliert, bedacht. Hinter dem Bogen blieb ich stehen, den Rücken an die Wand gelehnt, atmete kaum.

„Wenn sie Anzeichen zeigt, können wir ein Verfahren vorbereiten“, sagte eine mir allzu vertraute Stimme – Grant.

„Sie ist 74“, entgegnete eine andere – Ashby, der Anwalt, den Grant nach Arthurs Tod mitgebracht hatte, angeblich um bei den Nachlassangelegenheiten meines Vaters zu helfen. Mein Herz schlug schwer und langsam. Unsichtbar, doch spürbar, zeichnete sich das Gespräch ab: Es ging um Vormundschaft – um mich.

„Ich habe schon eine Liste erstellt“, fuhr Grant fort. „Sie verlegt Dinge, erzählt Geschichten mehrfach. Letztes Jahr hat sie kaum ihre Steuererklärung gemacht.“

Ich wollte weitergehen, seinen Namen rufen, doch zog mich zurück. Das Parkett sollte mich nicht verraten. Draußen schien die Nachmittagssonne warm, doch innerlich wurde mir eisig kalt. Ich stieg ins Auto zurück, starrte auf die Windschutzscheibe, die Schlüssel weiterhin in der Hand. Die Frau, die ihn großgezogen hatte, Nächte in den Archiven verbracht hatte, damit er ein Studium ohne Schulden absolvieren konnte, wurde nun als Fall in einem Verfahren abgestempelt. Ich presste die Lippen zusammen – nicht aus Wut, sondern ungläubig.

Wichtiges Erlebnis: In diesem Augenblick veränderte sich etwas in mir. Nicht zerbrochen, aber die Wärme, die mir im Herzen blieb, begann zu schwinden. Das Schlimmste war nicht das Gehörte, sondern die Erkenntnis, wie lange ich bereits wusste, was ich nicht wahrhaben wollte. Wer je erlebt hat, dass das eigene Kind im eigenen Zuhause fremd wird, weiß, wovon ich spreche.

An diesem Tag hörte ich auf, nur Mutter zu sein, und wurde etwas anderes.

Glauben Sie mir, ich nehme Sie mit auf diese Reise.

Ich kehrte nicht zum Flughafen zurück. Ich kontaktierte meine Schwester nicht. Stattdessen fuhr ich weiter, die Hände fest am Lenkrad, doch der Geist schweifte ab. Die Route führte mich in längst vergessene Straßen, an Orte, die ich Jahrzehnte nicht gesehen hatte. Als ich parkte, stand ich vor einer Bäckerei, eingebettet zwischen einer Wäscherei und einem Friseursalon mit verblichenem Ladenschild. Das neue Vordach verbarg nicht den vertrauten Duft: Zimt, Butter, geröstete Mandeln. Hierher hatte mich Arthur jeden Sonntag gebracht, Regen oder Sonnenschein, in unserer Zweizimmerwohnung auf der Union Street, als Grant noch ein Junge mit aufgeschürften Knien voller Ideen war.

Ich betrat den Laden. Die Theke war modernisiert, doch die Tische blieben verschieden – jeweils mit einem kleinen Blumenväschen geschmückt. Ich bestellte einen Kaffee und nahm am Fenster Platz. Meine Hände umschlossen die Tasse, suchten Wärme und Halt. Der Blick schweifte auf den Gehweg. Dicke Mäntel hasteten vorbei, Köpfe gesenkt.

Ich erinnerte mich an Arthur, der hier Zeitungen las, während Grant Zuckerpäckchen türmte. Seine Fragen strebten weit – Brücken, Züge, Aufzüge – nicht nach einfachen Antworten, sondern nach Plänen. Ich brachte ihm Bücher aus der Bibliothek, unterstrich Passagen. Noch bevor er gefragt hatte, schrieb ich ihn in ein Robotik-Camp ein. Sein Forscherdrang war groß, nicht Anspruchsdenken.

Zwischen dem Jungen von damals und dem Mann, den ich heute unfreiwillig lauschte, hatte sich etwas verändert. Nicht plötzlich, sondern wie bei einer vergessenen Teekanne: Zuerst stiller Dampf, dann immer lauter werdendes Pfeifen, bis der gesamte Raum erfüllt ist. Ich erinnerte mich, wie er die Nachlassverwaltung übernehmen wollte, weil es „zu viel für mich“ sei. Wie er unseren vertrauten Steuerberater durch eine unbekannte Kanzlei ersetzte und automatische Zahlungen für meine Grundsteuer einrichtete – ohne mich zu fragen. Zeichen, die ich ignorierte, vertraute, ermüdet von Mütterpflichten und der Rolle als Witwe. Doch heute fügten sich die Puzzleteile zu einem klaren Bild.

- Erste Erkenntnis: Das Erbe war nicht in sicheren Händen.

- Zweite Erkenntnis: Ich musste handeln.

- Dritte Erkenntnis: Vertrauen war gut, Dokumentation war besser.

Nach nur halb ausgetrunkenem Kaffee verließ ich die Bäckerei. Der Geschmack blieb bitter – nicht wegen des Kaffees, sondern wegen der Erinnerung. Draußen war der Himmel grau geworden. Ich zog den Reißverschluss bis zum Kinn und verweilte. Ich war nicht bereit zurückzukehren – nicht aus Furcht, sondern weil ich mich selbst finden musste, bevor andere mein Schicksal bestimmten. Dieser Umweg war der Anfang.

Der Parkplatz hinter der Bibliothek lag fast verlassen. Späte Nachmittagsstunden, der Himmel wechselte in sanftes Wintergrau. An dem Platz parkte ich, den ich früher immer wählte – reine Muskelgedächtnis. Ich betrachtete die Äste der alten Eiche vor der Hintertür, die langsam im Wind schwankten.

Drinnen herrschte Ruhe, anders als in meinen Erinnerungen. Teppiche wurden erneuert, Ausleihtheken modernisiert, doch der vertraute Geruch blieb: Tinte, Staub und altes Holz – eine beruhigende, kraftvolle Mischung. Direkt vorbei an den Belletristikregalen ging ich zum Archivraum, fast unverändert. Große Ordner, flackernde Deckenleuchten aus beigem Neon. Die junge Dame am Empfang begrüßte mich, ohne Fragen zu stellen, und verwies mich zum Tisch in der Ecke mit einem Klemmbrett.

Ich fand die Akte sofort. Meine Hände wussten, wo suchen. Der Ordner war dick, nicht wegen des Testaments, sondern wegen Arthurs Anmerkungen. Marginalien, Pfeile, Daten und Kürzel, klein und ordentlich geschrieben. Für ihn bedeutungsvoll – zunehmend auch für mich.

Sorgfältig breiteten sich die Seiten aus, Zeile für Zeile gelesen. Das Testament war unversehrt, nichts gestrichen. Doch die Haftnotizen darin zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. Darauf stand: „Dolores, wenn du zweifelst, sind Antworten stets in Zahlen zu finden.“

Auf der letzten Seite war eine Übersicht über Vermögenswerte: Immobilien, Investitionen, Wertpapiere, daneben Anmerkungen wie „D. erhält“ oder „D. oder Grant bei Qualifikation“ und „rechtliche Sperre bis unabhängiger Check“. Nicht „Grant verwaltet“ oder „voller Zugriff für den Sohn“. Arthur zeigte Präzision und Vertrauen.

Ein wärmendes Gefühl stieg in mir auf – keine Wut, sondern Dankbarkeit, Erinnerung und dieses Gefühl, wieder ganz bei mir zu sein. Ich holte einen Notizblock hervor und begann eine Liste.

- Kopien sichern

- Juridische Beratung einholen

- Audit der jüngsten Kontobewegungen

Jede Zeile betonte ich mit entschlossenem Strich.

Als ich die Bibliothek verließ, war die Sonne hinter den Dächern verschwunden, und der Himmel färbte sich tiefblau. Die Kälte störte mich nicht. Mit festem Schritt schritt ich zum Auto, mein Atem bildete kleine Wolken. Zum ersten Mal seit Wochen fühlte ich mich nicht alt oder verloren, nicht wie jemand, der kontrolliert wird. Ich war Dolores Whitaker, eine Frau mit Erfahrung in komplexen Vermögensfragen, mit einem scharfen Blick für Verfahren, die einst eine beinahe vergessene Briefvorlage aus der Revolution fand – und nun einen neuen Weg fand, Dokument für Dokument.

Am nächsten Morgen bewegte ich mich ruhig, nicht wegen körperlicher Beschwerden, sondern um eine glaubwürdige Fassade aufrechtzuerhalten. Ich versteckte einen winzigen Recorder in der Jacke, eingesetzt in Zeiten der Bibliotheksinterviews, kaum größer als ein Daumen, mit lautlosem Klick für die Aufnahme. Einmal blinkte das rote Licht, dann verschwand es in der Wollstruktur.

Die Tür ließ ich offen. Das Sonnenlicht war gerade hoch genug, um lange Schatten auf den Küchenkacheln zu werfen. Ich schaltete das Deckenlicht aus und bereitete Tee, verschüttete absichtlich ein wenig auf die Arbeitsplatte, ließ den Wasserkocher leicht offen – winzige Ungenauigkeiten, die als Vergesslichkeit durchgingen.

Um 10:30 Uhr kam Grant unangemeldet. Sein Aufenthalt mit einem Einkaufstüte und einem kontrollierten Lächeln, das immer dann auftauchte, wenn er etwas wollte. Ich saß im Bademantel am Küchentisch, halb fertige Kreuzworträtsel, ein Stift ohne Kappe vor mir. Langsam hob ich den Blick.

Er küsste meine Wange. „Es ist ganz schön kalt hier, Mama.“

Ich nickte. „Ich muss wohl die Heizung vergessen haben.“

Er stellte die Tasche ab und brachte eine Suppe, ein Brot und Cracker hervor. Die Show begann. Er fragte, wie ich geschlafen hätte. Ich sagte unsicher, wechselte mitten im Satz das Thema. Die Hände zitterten leicht beim Umrühren. Als er anbot, die Suppe zu erwärmen, nahm ich bereitwillig das Angebot an.

Grant bewegte sich wie jemand, der inventarisiert: Augen schweiften über Kalender, Medikamente am Waschbecken, ungelesene Post. Eine Versicherungspolice erwähnte er, ich gab vor, sie noch nicht geöffnet zu haben. Er bot seine Hilfe an, ich tat, als hörte ich es nicht.

„Ich habe Informationen zu Pflegeheimen eingeholt, Mama. Pflegeeinrichtungen mit Gärten, Musiktherapie und geschultem Personal für Gedächtnisprobleme. Nur Optionen, keine Entscheidung.“

Seine Stimme war sanft, fast mitfühlend.

Ich blinzelte, lächelte schwach. „Es wäre schön, wenn jemand anders kochen würde.“ Dann fragte ich: „Welcher Tag ist heute?“

Er schien zufrieden. Während er das Geschirr wegstellte, blieb ich still und blickte aus dem Fenster. Der Recorder lief. Jeder Satz, jede Pause, jede berechnete Nettigkeit war aufgezeichnet.

Als er ging, verriegelte ich die Tür und zog mich ins Arbeitszimmer zurück. Jacke ab, Recorder gefühlvoll auf dem Tisch abgelegt. Die Hände zitterten nicht. Ich wiederholte die Szene gedanklich – nicht aus Empörung, sondern um die Details zu behalten. Ich besaß jetzt Beweise. Die Stille, einst unerträglich, war mein stärkster Verbündeter geworden.

Am nächsten Morgen fand ich die alte Nummer von Mlelen, einer Kollegin aus der Universitätsbibliothek. Wir hatten lange keinen Kontakt gehabt, nicht aus Streit, sondern weil das Leben nach Arthurs Tod enger wurde. Sie war scharf, immer einen Schritt voraus, und fähig, die Schwachstellen eines Plans zu erkennen, bevor er zusammenbrach.

Ich hinterließ eine ruhige, direkte Nachricht. „Mlelen, hier ist Dolores. Ich brauche juristischen Beistand. Persönlich.“

Kurze Zeit später erhielt ich die Nachricht: „Ich komme um 16 Uhr.“

Ihre Ankunft füllte den Raum mit Präsenz – sicher, unaufdringlich. In Marinewollmantel und straff zurückgebundenem Haar setzte sie sich an den Küchentisch, während ich Kamillentee ausschenkte. Ohne weitere Worte reichte ich ihr Recorder und Aktenordner. Sie hörte aufmerksam zu, und als die Aufnahme endete, sagte sie ruhig: „Wir regeln das.“

Sie öffnete ihren Laptop, fragte nach meiner bestehenden Vollmacht und deren Aktualisierung seit Arthurs Tod. Ich verneinte. Ihre Antwort war klar: Zuerst Grant entmachten, dann Testament neu verfassen, einen vertrauenswürdigen Testamentsvollstrecker ernennen und den Staat informieren – alles sorgfältig dokumentiert und datiert. Sie fragte nach digitalen Sicherungen, ich sagte nein. Sie versprach, sich darum zu kümmern.

In kurzer Zeit präsentierte sie einen klaren, diskreten und rechtlich einwandfreien Plan. Was Grant für vergessen hielt, würde ich neu schaffen. Mlelen war präzise, nicht gefühllos. Sie kannte solche Fälle – nicht immer mit Kindern, aber mit denen, die Besitz mit Kontrolle verwechseln.

Wir zogen ins Wohnzimmer, scannten Arthurs handschriftlich vermerkte Testament-Kopien ein und richteten einen verschlüsselten Cloud-Speicher ein. Ein spezieller Ordner trug den Titel: “Dolores. Juristisch. Privat.” Sie erläuterte, wie man Einträge pflegt, medizinische Berichte ablegt und welche Versionen aufbewahrt werden müssen.

Bevor sie ging, legte sie mir ein Dokument vor: Eine förmliche Widerrufserklärung der Vollmacht mit meinen und ihren Namen sowie Datum. Ich unterschrieb. Ihre abschließenden Worte waren einfach: „Das ist der erste Schritt.“

Nach ihrem Weggang saß ich am Fenster, betrachtete die nackten Kornelkirschenzweige, die im Wind schwankten. Das Haus schien stiller, diesmal jedoch nicht leer, sondern gefüllt mit dem Aufbau von etwas Festem. Eine Entscheidung nach der anderen, ein Dokument nach dem anderen, eine neue Version von mir selbst. Ich war nicht mehr allein.

Die Tage verstrichen in präziser Ruhe. Mlelen hatte mir eine Checkliste gegeben, doch am zweiten Morgen brauchte ich sie kaum noch. Der Schutzrhythmus verwandelte sich in eine Gewohnheit, eine Form von Ordnung, die ich seit meinen ersten Jahren als Archivarin nicht mehr erlebt hatte – als jedes Dokument eine Geschichte erzählte und meine Aufgabe darin bestand, sie zu bewahren.

Ich begann mit meinen medizinischen Unterlagen, vereinbarte einen Termin beim Dr. Elkins, meinem Hausarzt seit über zehn Jahren. Dort bat ich um eine kognitive Bewertung – nicht aus Selbstzweifeln, sondern weil es schriftlich vorliegen sollte. Er fragte nicht nach, führte die Tests durch, überprüfte Reflexe und übergab mir einen Brief mit der Bestätigung geistiger Klarheit: „Keine Anzeichen von Beeinträchtigung.“ Sorgfältig faltete ich das Schreiben und legte es in meinen nun stets mitgeführten Ordner.

Zu Hause sammelte ich alle Belege für meine geistige Klarheit: Einkaufsbelege, handschriftlich kommentierte Kontoauszüge, ausgedruckte E-Mails der letzten zwei Jahre. Ich erstellte Listen, datierte jede Seite, ordnete sie in Kategorien: Jura, Medizin und Persönliches. Die Dateien beschriftete ich wie einst meine historischen Sammlungen – klar, strukturiert und unwiderlegbar.

Jede Seite wurde gescannt und hochgeladen in den neuen Cloud-Speicher. Mlelen hatte mir den Scanner geliehen – klein, aber schnell. Jeder digitale Ordner trug einen Zeitstempel. Dokument für Dokument errichtete ich eine Mauer gegen die Versuche, mich zu entmachten.

Im hinteren Kleiderschrank, versteckt hinter Wintermänteln und einem unbenutzten Koffer, fand ich eine Schachtel mit der Aufschrift „Arthur – Diverse“. Darin lagen Briefe aus den Anfangsjahren unserer Ehe – alltägliche Notizen, Einkaufslisten, kleine Herzen neben seiner Unterschrift. Doch ein Blatt fiel besonders auf: Handgeschrieben vor zehn Jahren, gefaltet inmitten von Reisebroschüren. Darauf stand:

„Wenn unser Sohn dich je zweifeln lässt, vertraue deinem Instinkt. Du hast schon immer klarer gesehen, als du glaubtest.“

Ich setzte mich aufs Bett, das Blatt auf dem Schoß. Das Haus war still, mein Herz schlug regelmäßig. Draußen spielte der Wind unsanft mit den Fenstern. Arthur hatte es geahnt – nicht die Einzelheiten, aber die Möglichkeit. Eine Ahnung, die ich damals ignorierte. Doch jetzt war ich bereit.

Am Abend sicherte ich alles erneut, sandte Kopien an Mlelen und hinterlegte einen USB-Stick im Bankschließfach. Ich schrieb einen letzten Eintrag ins Tagebuch: „Es gibt keinen Übermaß an Vorsicht, wenn jemand versucht, dich auszulöschen.“

Ich schlief ein, ohne das Flurlicht anzulassen. Zum ersten Mal seit Wochen wachte ich nicht mehr auf, um die Schlösser zu kontrollieren. Ich hatte gehandelt, und stand nun nicht mehr auf Verteidigung, sondern auf eigenem Fundament.

Ein Mittwoch brachte ihn zurück. Ich hatte sein Auto nicht gehört, doch die Klingel ertönte kurz nach Mittag. Langsam atmete ich ein und öffnete ohne Hast. Grant stand da, in der einen Hand eine Papiertüte, in der anderen einen kleinen Supermarkt-Tulpenstrauß. Sein Lächeln war weich, jener Gesichtsausdruck, den Kinder zeigen, wenn sie heimlich naschen.

Ich ließ ihn eintreten, stellte die gelben Tulpen in die grüne Vase auf dem Esstisch.

„Das Haus ist so ruhig“, bemerkte er. „Beruhigend.“

„Dem stimme ich zu“, erwiderte ich.

Er packte in der Küche aus: Gemüsesuppe, ein Brötchen, eine Schokoriegel. Ich bot an, die Suppe zu erwärmen, doch er nahm es selbst in die Hand. Wie stets bewegte er sich vertraut, nahm den Raum für sich ein. Wir setzten uns.

„Schläfst du besser?“, fragte er.

„Manche Nächte ja, andere weniger“, sagte ich.

Er nickte: „Hast du darüber nachgedacht, jemanden einzustellen, der einmal oder zweimal pro Woche vorbeischaut?“

„Das wäre keine schlechte Idee“, antwortete ich, ließ den Löffel langsam im Sud kreisen. Er beobachtete aufmerksam, als überprüfe er ein neu eingestelltes Messgerät.

Dann berichtete er von den Orten, die er besucht hatte – betreute Wohnanlagen mit Wellnessprogrammen, Spazierwegen, Einzelzimmern. Sanft schlug er ihnen vor, ich verdiene diese Ruhe, allein zu sein sei nicht sicher.

Ich betrachtete die Tischkante, meine Finger spielten mit der Serviette. „Ich werde darüber nachdenken.“

Er entspannte sich sichtlich und plante für die nächste Woche einen Besichtigungstermin. Ich lächelte längst wieder: „Vielleicht.“ Ich fragte nach dem Datum, nahm es interessiert auf und ließ die Stille zwischen uns wachsen.

Grant blieb noch eine halbe Stunde, kontrollierte scheinbar beiläufig den Flur, holte eine flackernde Glühbirne aus dem Waschraum an, wies auf ein wackeliges Geländer am Veranda hin. Ich notierte alles, was er sagte. Beim Abschied berührte er sanft meine Schulter: „Ich will nur dein Bestes, Mama.“

Ich legte meine Hand darüber: „Ich weiß.“

Sobald die Haustür geschlossen war, beobachtete ich ihn durchs Hinterfenster. Er saß in seinem Auto, tippte etwas in sein Handy, dabei flossen seine Lippen mit. Ich wandte mich dem Arbeitszimmer zu, schaltete den verborgenen Recorder aus. Jede silbige Andeutung, jedes sorgsam kalkulierte Wort war jetzt archiviert.

Später am Abend lud ich die Datei hoch und benannte sie: „Stille Konfrontation – volle Klarheit.“

Diese Nacht träumte ich nicht von Grants Kindheit, Arthurs Stimme oder juristischen Fluren. Ich träumte von einem organisierten Raum – beschriftete Kisten, saubere Akten, geöffnetes Fenster für frische Luft und neuen Anfang. Endlich gehörten mir meine Entscheidungen allein. Und das genügten.

Die zuvor erdrückende Stille im Haus verwandelte sich – nicht in Lärm, sondern in eine fühlbare Gegenwart. Tessa, Mlelens Tochter, erschien an einem klaren Samstagmittag. Mit Laptop-Tasche und ruhiger, sicherer Bewegung fühlte sie sich sofort Zuhause. Nicht laut, nicht neugierig, sondern konzentriert und behutsam organisierte sie in dem kleinen Gästezimmer Dokumente, Handbücher und Ordner.

Tessa studierte Archivwissenschaften und sprach mit einem ruhigen Ton, der mich an meine eigenen Universitätsjahre erinnerte. Abends füllte sie das Haus mit Leben – sie kochte Tee, summte ein Lied, das ich seit Jahrzehnten nicht gehört hatte. Das Zitronenverbene-Aroma verbreitete sich im Flur.

Nachts hörte ich ihr Tippen vom Ende des Flurs. Nicht hastig, sondern gleichmäßig. Das Geräusch glich der alten Schreibmaschine von Arthur, die er lange im Keller bewahrt hatte.

Die folgenden Tage verschmolz Tessa mit dem Rhythmus des Hauses. Sie brachte Müll raus, druckte Fotos neu und bot an, meine alten Notizen aus Bibliothekszeiten zu digitalisieren. Sie arbeitete still und gewissenhaft, ohne aufzufallen.

Am dritten Tag übergab ich ihr den juristischen Ordner – keine Originale, sondern saubere Kopien aller wichtigen Dokumente. Sie speicherte alles auf einem verschlüsselten Laufwerk, erstellte Backup-Protokolle und lud die Daten in eine hochsichere Cloud mit Universitätsstandard.

Grant rief an diesem Abend an. Ich sah seinen Namen, doch ließ es klingeln, ohne abzunehmen. Später, beim Etikettieren der Garagenkartons mit Tessa, sagte ich ja. Ja zu Bewegung, zu Leben außerhalb von Verteidigung.

Von da an fand ich Ruhe in kleinen Entscheidungen – der Küche, die mehr Pflege verlangte, dem Wohnzimmer, das nicht mehr hohl klang. Ich schrieb in mein Tagebuch: „Das Haus schweigt nicht mehr, und ich auch nicht.“

Der Morgen fühlte sich anders an. Draußen rauschten die Bäume vertrauensvoll im Wind, als wüssten sie, dass etwas beendet und Neues begonnen hatte. Ich setzte mich ans Schreibtisch, das Tagebuch offen – nicht nur Worte, sondern Klarheit füllten die Seiten.

Ich dachte an den zurückgelegten Weg. Nicht in Kilometern, nicht an zählbaren Erfolgen, sondern an der langsamen Wiederentdeckung meiner selbst durch kleine, mutige Entscheidungen.

Ich schrieb die letzte Seite zu Ende:

„Lass ihn zuerst sprechen. Dann sieh zu, wie er fällt.“

Das Buch schloss sich, ich schob es zum Brief von Arthur und steckte den Schlüssel in die Jackentasche. Die Küche strahlte Wärme aus. Tessas Tasse stand leer neben dem Spülbecken – Dampf vertrocknet, Erinnerung lebendig.

Ich ging durch das Haus, strich sanft über die Wände. Fotos befanden sich wieder an ihrem Platz, der Teppich nahe der Tür trug eine Falte, an der ihr Tasche oft gelegen hatte. Die Flurlampe flackerte einmal, dann erlosch sie sanft.

Draußen schob der Wind sacht die Blätter an die Fenster – goldgelb auf der einen Seite, blassgrün auf der anderen. Es gab keine Ankündigung, keine Feier. Doch ich wusste, etwas war vorbei: der Teil, in dem jemand anderes mein Leben schrieb. Und das war genug.

Abschließende Gedanken: Diese Geschichte trägt die leise Botschaft, dass Stille nicht Schwäche, sondern Überleben bedeutet. Wenn Sie jemals ignoriert, erniedrigt oder in Frage gestellt wurden, erinnert sie daran, dass Würde keine Erlaubnis benötigt. Sie sind nicht allein in Ihrer stillen Stärke – und Sie waren es niemals.